日本の国花である桜は、春の象徴として日本人に深く愛されています。桜は入学式や入社式など人生の門出を彩り、春の訪れや新たな始まりを象徴する存在です。また、散りゆく桜の姿ははかなさは「ものの哀れ」や「無常観」といった日本人独自の人生観や美意識とも結びついています。

日本の国花である桜は、日本人にとって特別な存在です。春の象徴であり、入学式や入社式といった人生の門出にも欠かせません。日本では新年度が4月に始まるため、桜は新しい始まりを祝う風景として深く結びついています。また、散りゆく桜の姿は、日本人の「はかなさ」を尊ぶ人生観や美意識にも重なります。このように桜は、私たちの文化や日常生活に深く根付いています。

桜はやがて和歌や文学、絵画、工芸など多様な文化表現の中で重要なモチーフとなり、江戸時代(17~18世紀)には庶民の間でも花見文化が広まりました。このような歴史を知ることで、桜を見る目がより深まり、日本文化の本質に触れるきっかけとなるでしょう。

🌸なぜ日本人は桜に特別な気持ちを抱くのか?

日本人が桜に対して抱く特別な感情は、単なる美しい花への愛着を超えた、深く根付いた文化的、歴史的背景に由来します。

1. 短命の美と散り際の潔さ: 桜の最大の特徴はその儚さです。満開の美しさは一瞬で散りゆくため、日本人はその潔い散り際に、人生の無常や物の哀れを感じてきました。この感覚は日本独特の美意識と深く結びついています。

2. 農耕儀礼との結びつき: 古代より、桜は農作の豊穣を占う木とされてきました。開花時期は田植えの目安とされ、人々の生活に深く根ざしていました。春の訪れを告げる桜は、希望や生命の象徴でもあったのです。

3. 和歌や文学、芸術における存在感: 万葉集(8世紀半ば)の時代から、桜は和歌や物語、絵画など、様々な芸術作品に詠まれ、描かれてきました。その文化的影響力の大きさを物語ります。人々の感情や風景を表現する上で、欠かせない存在だったのです。

4. 国花としての象徴性: 明治以降、桜は事実上の日本の国花として認識されるようになり、国民統合の象徴となりました。入学式や卒業式など、人生の節目を彩る花としても、日本人の心に深く刻まれています。

これらの要素が複雑に絡み合い、日本人の桜への特別な想いを育んできたと言えるでしょう。単なる美しい花としてだけでなく、歴史や文化、そして日本人の精神性に深く根ざした存在、それが桜なのです。

🌸桜の語源

桜(さくら)の語源には複数の説があります。

桜の名前の由来はなんだろう? 調べてみました。

- 「さ」は稲や田の神様、または稲の精霊を指し、「くら」は神様の座る場所(御座)を意味する古語です。この二つが合わさって「さくら」となったという説があります。古来、春になると田の神様が山から里に降りて桜の木に宿ると考えられていました。

- 日本神話に登場する女神「木花之佐久夜毘売(このはなのさくやびめ)」に由来するという説もあります。彼女の名が「さくや」→「さくら」に転じたとされます。

- 動詞「咲く」に、植物の群生や複数を表す接尾語「ら」がついて「さくら」になったとする説もあります。

様々な説がありますが、どれも有力でなく、分かりません。

桜という漢字の成り立ち

それでは、桜の漢字はどうやってできたのでしょう?

「桜」の旧字体は「櫻」で、「木」と「嬰(えい)」を組み合わせてできています。「嬰」の部分は「貝二つ+女」で、女性の首飾りや、首飾りの玉のような実を表しています。もともと「櫻」はユスラウメ(桜桃)を意味し、たわわに実る様子を「首飾りをつけた女性」に見立てたものです。現代の「桜」はこの旧字を常用漢字として簡略化されて「桜」となりました(1945年後の漢字改革による)。

まとめると、桜の語源は神や精霊の宿る場所、神話の女神、あるいは「咲く」に由来するなど諸説あり、漢字は「木」と「嬰」から成り立ち、実をつける木や女性の首飾りにたとえられています。

🌸桜(ソメイヨシノ)の秘密

私たちが、よく見る桜は、ソメイヨシノという種類です。

ソメイヨシノは「ほぼ全てクローン」???

私たちが町中、公園でみる桜は「ソメイヨシノ」という種です。それは1本の原木を起源として、接ぎ木や挿し木で増やされたものが全国に植えられています。

つまり、すべて「遺伝的にまったく同じ個体」なんです。これが「クローン」と呼ばれる理由です。

🌸 ソメイヨシノはいつから植えられたの?

★ 起源は江戸時代末期〜明治初期

- 江戸時代末期(19世紀半ば)、現在の東京都豊島区染井村(今の駒込周辺)で、植木職人たちが品種改良して作り出したのが「染井吉野」です。

- オオシマザクラとエドヒガンの交配種と考えられています。

- 当時は「吉野桜」と呼ばれていましたが、奈良の「吉野山」と混同されるため、明治時代に「染井吉野」と命名されました。

奈良県の「吉野山」の桜は見事です。

🌸 なぜ全国に広がったの?

明治政府による植樹政策が大きな理由

✦ 明治時代(1870年代)

- 西洋式の都市計画や景観整備の一環として、政府は桜の植樹を奨励。

- 特に軍施設、学校、公園、官公庁の敷地などに景観美化と国威発揚のために植えられました。

- ソメイヨシノは成長が早く、花付きもよく、見栄えがするため採用されやすかった。

✦ 戦後(1950年〜1960年代)

- 高度経済成長とともに、ダムや道路の建設、都市開発の一環で公園整備が進み、「花見文化」を支えるために全国に植樹が拡大しました。

🌸 なんでクローンで増やしたの?

ソメイヨシノは種では増えないからです。

- ソメイヨシノは実をつけにくく、自家不和合性(自分と同じ遺伝子では受粉できない)なので、自然交配で増えることができません。

- そのため、人の手で接ぎ木・挿し木で増やすしかなく、結果的にすべてが「クローン」になったわけです。

🌸 クローンだと問題もある?

- 病害虫に弱い

遺伝的多様性がないため、一つの病気が流行ると一気に広がるリスクがある。 - 一斉に老化する

同じ時期に植えられたため、一斉に老木化し、倒木の危険や管理コストが増加。 ソメイヨシノの 寿命は、一般的に60~80年とされています。ただし、樹齢100年を超えるものも確認されており、適切な管理によって長生きする可能性があります。 - 気候変動に対応できない

品種が固定されているため、気候変化に柔軟に対応できない。

🌸桜前線

桜前線の情報が出てくると、春を感じます。

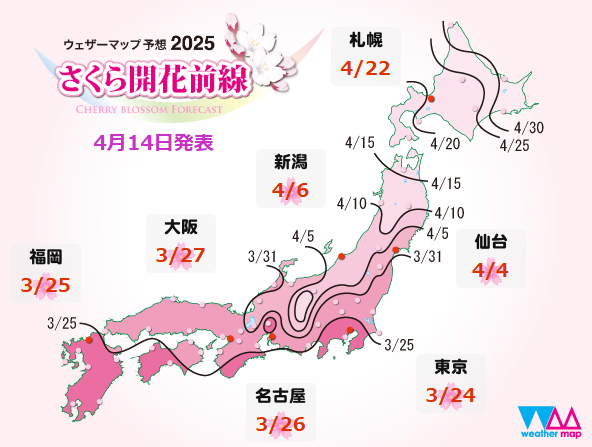

🌸桜前線情報

3月になると、日本各地で桜の開花予想を伝える「桜前線」のニュースがテレビで報道されます。桜前線は、南から北へと桜が咲き進む様子を示し、春の訪れを実感させてくれます。寒い冬が終わり、やっと暖かい春がやってくるという期待感に心が躍ります。桜の開花は、日本人にとって特別な意味を持ち、花見や散歩など春の風物詩として親しまれています。桜前線の報道が始まると、春の訪れを感じ、心が明るくなる人も多いでしょう。

つぼみから満開、葉桜へ – 開花からの推移と満開時期が長持ちした理由

今年の桜は、3月25日には固いつぼみの状態でしたが、そこから約10日後の4月4日には見事な満開を迎えました。その後、徐々に花びらが散り始め、4月15日には葉桜へと移り変わっています。

例年と異なり、2025年は桜が開花した後も寒い日が続いたため、満開の美しい状態が長く保たれました。貴重な満開の期間を長く楽しめたのは、今年の大きな特徴と言えるでしょう。

葉桜とは、桜が散り始めて、新緑の葉が出てきた状態です。

満開の桜と葉桜です。

様々な桜の風景をご覧下さい

🌸桜の楽しみ方

桜見(お花見)とは、春に咲く桜の花を鑑賞する日本の伝統的な風習

桜の開花時期には、公園や河川敷、神社仏閣などに多くの人々が集まり、家族や友人、職場の仲間とともに桜の下で食事や会話を楽しみます。この習慣は奈良時代(8世紀)から続いており、平安時代(8世紀末から12世紀末まで)には貴族の間で盛んに行われ、現在では日本全国に広がる春の風物詩となっています。

桜見の魅力は、桜の美しさだけでなく、短い期間しか楽しめない「はかなさ」にもあります。そのため、多くの人が桜の開花予報をチェックし、ベストなタイミングで桜を見に行こうと計画を立てます。観光地や名所では夜桜ライトアップも行われ、日中とは違った幻想的な景観が楽しめます。

それでは、皆さんも動画で花見を体験しましょう。

🌸桜の染料

桜染料は、日本の国花である桜の、主に樹皮や花びらを原料として抽出される天然染料です。合成染料にはない、繊細で奥ゆかしい色合いが魅力で、古くから着物や工芸品など、様々なものの染色に用いられてきました。春の訪れを感じさせるような、優しく温かみのあるピンク色は、多くの人々を魅了し続けています。

桜染料の主な特徴

- 独特の優しい色合い: 桜染めの一番の特徴は、何と言ってもその淡く、柔らかなピンク色です。一口にピンクと言っても、使用する部位や抽出方法、媒染剤によって、淡紅桜(うすべにざくら)、薄桜(うすざくら)、霞桜(かすみざくら)など、微妙に異なる様々な色合いを表現することができます。

- 天然素材ならではの風合い: 合成染料にはない、自然な風合いと深みが生まれます。染め重ねることで、より複雑で奥行きのある色合いを表現できるのも魅力の一つです。

- 環境への優しさ: 天然の植物を原料としているため、合成染料に比べて環境負荷が少ないと考えられています。

- 季節感の表現: 桜の色合いは、まさに日本の春を象徴する色であり、染められたものに季節感を添えることができます。

桜染料の主な原料

桜染料として主に用いられるのは、以下の部分です。

- 桜の葉や枝: これらも染料として利用されることがありますが、一般的には樹皮や花びらに比べて淡い色合いになることが多いです。

- 桜の樹皮: 比較的安定して染料を抽出することができ、淡いピンクベージュのような色合いが得られます。

- 桜の花びら: 鮮やかなピンク色を抽出できますが、色素がデリケートなため、扱いが難しいとされています。得られる色は、より明るく華やかなピンクです。

桜チップ燻製

桜チップの特徴。

- 香り: 甘く、フローラルで、ほのかにフルーティーな香りが特徴です。他の燻製チップ(ヒッコリーやメープルなど)に比べて香りが穏やかで上品です。

- 色付き: 食材に美しい淡い褐色を付けます。

- 用途: ベーコン、ハム、スモークサーモン、鶏肉の燻製、チーズの燻製など、幅広い食材に使われます。

桜餅

桜餅(さくらもち)とは、春の代表する日本の伝統的な和菓子です。

桜餅の特徴は、塩漬けされた桜の葉がほんのりとした塩気と香りを加え、甘さとの絶妙なバランスを楽しめる点です。葉は食べるかどうか好みに分かれますが、香りを楽しむためにそのまま食べる人も多いです。桜葉の塩味とあんこの甘さのバランスが絶妙で、春の風味を存分に楽しめます。

桜の塩漬けした葉は食べられます。

私の桜の楽しみ方 春を彩る桜モチーフの自作陶芸作品:盃とコーヒーカップ

自作の陶芸です。

私が作陶した、桜モチーフの陶芸作品をご紹介します。日本酒にぴったりの小さな盃は、口元に春の息吹を感じさせ、特別なひとときを演出します。また、コーヒーカップは、穏やかな春の陽射しの中で、優雅なコーヒータイムをお届けします。自宅で花見気分を味わえます。

🌸桜の散り際の美

舞い散る桜の美しさ

春爛漫の季節、私たちの目を楽しませてくれた桜の花びらが、やがて風に吹かれ、ハラハラと舞い落ちる様子は、言葉に尽くせないほどの美しさがあります。満開の華やかさとはまた違う、散りゆく ときの美しさに、日本人は古くから特別な感情を抱いてきました。

地面をピンク色に染め上げる桜の絨毯は、まるで夢のような景色です。「桜の絨毯 ピンク」「花びら 敷き詰め」といった表現が、その幻想的な美しさを伝えます。一斉に咲き誇った花々が、役目を終え、静かに大地へと還っていく姿は、潔さや儚さを感じさせます。

散りゆく桜を見る時、私たちは過ぎゆく時間や季節の移ろいを感じ、どこか寂しさを覚えるかもしれません。しかし、その一瞬の輝きがあったからこそ、散り際にも深い感動を覚えるのです。

短い命だからこそ、精一杯咲き誇り、そして潔く散っていく桜の姿は、私たちの心に強く響きます。「桜の命 短い美しさ」「一瞬の輝き 桜」という言葉が示すように、その限られた時間の中で見せる最高の美しさが、私たちを惹きつけてやまないのです。私たちが桜の花に、生と死、そして再生のサイクルを感じ取っているからかもしれません。散ることは終わりではなく、次の春への準備でもあるのです。

コメント