春の桜が散り、目に鮮やかな新緑が広がる頃、心待ちにされるのは藤の花の便りです。風に揺れる紫のカーテンは、甘く上品な香りを運び、見る者の心を優しく包み込みます。長く垂れ下がる花房の壮麗な姿は、まさに自然の芸術。棚一面に咲き誇る藤は、息をのむほどの美しさで、訪れる人々を魅了します。

紫、白、ピンクと、その色彩は豊かで、一株の中でも濃淡が織りなすグラデーションは、ため息が出るほど優美です。古くから日本人に愛され、7世紀後半から8世紀にかけて編纂された万葉集の時代から和歌に詠まれ、絵画にも描かれてきた藤の花。その優美な姿は、貴族の装飾品や家紋にも用いられ、日本の文化に深く根付いてきました。10世紀から11世紀にかけての平安時代には、源氏物語にもその美しい姿が描かれ、文学の世界でも重要なモチーフとなっています。

また、藤は生命力が強く、長く伸びる蔓が「長寿」や「子孫繁栄」を連想させることから、縁起の良い植物としても親しまれてきました。庭園の藤棚の下で宴を開いたり、藤の花を愛でながら和歌を詠んだりと、日本人の生活や文化に深く関わってきたのです。

春の終わり、静かに風に揺れる藤の花。その淡い紫や白の花房は、どこか儚く、そしてどこまでも優雅な雰囲気を漂わせています。今回は、そんな藤の花にまつわる文化や歴史、自然との関わりまでをご紹介します。

平安貴族を魅了した藤の花

藤の花は、その長く垂れ下がる花房が風に揺れる姿から、古来より日本人に愛されてきました。特に平安時代(794年〜1185年)においては、その優雅で流麗な美しさが貴族たちの美意識と深く共鳴し、特別な存在として尊ばれました。

藤の美意識:紫色の高貴さと生命力

平安貴族は、色彩豊かなものを好みましたが、中でも藤の花の淡く美しい紫色(藤色)は、高貴な色として特別な意味を持っていました。その繊細な色合いは、優雅さや神秘性を感じさせ、貴族たちの装束や調度品にも頻繁に用いられました。

また、藤は春に力強く蔓を伸ばし、美しい花を咲かせることから、生命力や繁栄の象徴としても捉えられていました。その生命力溢れる姿は、長寿や子孫繁栄を願う貴族たちの想いと重なり、愛でられたのです。

藤原氏と「藤」の文字

平安時代に絶大な権勢を誇った藤原氏。「藤」の文字を家名に冠することは、単なる偶然ではありません。一説には、藤の花の持つ優美さ、生命力、そして何よりもその繁栄する様子が、藤原氏の隆盛と重ね合わされたと言われています。

藤の花が長く垂れ下がり、多くの花をつける様子は、一族の繁栄を連想させ、その高貴な紫色は、権威と格式を示すものとして意識されたのでしょう。藤原氏の隆盛とともに、「藤」の文字は、平安貴族社会において特別な響きを持つようになったと考えられます。

文学に描かれた藤

平安時代の女流作家・紫式部が描く、日本最古の長編小説『源氏物語』は、恋愛と貴族文化を綴った世界的傑作です。

『源氏物語』をはじめとする平安時代の文学作品には、藤の花がしばしば登場します。光源氏と紫上の出会いの場面など、重要なシーンを彩り、登場人物の心情や情景をより深く表現する役割を果たしました。

また、『源氏物語』(11世紀前半)に登場する「藤壺」は、その名のとおり藤の花にたとえられる高貴で美しい女性。光源氏が心を寄せた存在でもあり、藤の花が持つ気品や儚さを感じさせる人物です。

また、絵巻物などの絵画においても、藤の花は優美な姿で描かれ、貴族文化の華やかさを象徴するモチーフの一つとなりました。貴族たちは、藤の花を愛でる宴を催したり、自邸の庭園に藤棚を設けたりして、その美しさを日常の中で楽しんでいたのです。

京の花街を彩る舞妓と芸妓の美意識

京都の花街には、舞妓と芸妓という二種類の女性たちが存在し、それぞれ異なる役割と魅力を持っています。春の藤の季節に、舞妓がまとう藤のかんざしを通して、彼女たちの違いと共通する美意識を探ってみましょう。

舞妓と芸者:役割と装いの違い

舞妓(まいこ)

- 主に15歳から20歳くらいの若い女性で、芸者になるための修業期間にある女性を指します。

- その名の通り、舞踊を中心とした芸を披露します。

- 華やかで可愛らしい装いが特徴です。

- 裾の長い引きずりの着物

- だらりの帯と呼ばれる、長く垂らした豪華な帯

- 自髪で結われた、華やかな髪型

- 季節の花をモチーフにした、大きくて装飾的なかんざしを複数つける(春は藤の花など)

- 白塗りのお化粧

芸妓(げいこ)

- 舞妓として修業を終え、一人前の芸妓となった女性を指します。年齢層は幅広いです。

- 舞踊だけでなく、三味線や唄、お座敷遊びの指南など、より幅広い芸で客をもてなします。

- 落ち着いた、洗練された装いが特徴です。

- 裾を引きずらない着物

- 一般的な太鼓結びの帯

- かつらを用いることが多い、比較的シンプルな髪型

- 舞妓に比べて控えめなかんざしを一つ、または数個つけることが多い(季節の花や縁起の良いものなど)

- 舞妓よりも薄めの化粧

藤のかんざし:舞妓の初々しさと季節感を象徴

春の藤の季節に舞妓が飾る藤のかんざしは、その初々しさと、季節の美しさを象徴するものです。

- 華やかさの表現: 垂れ下がる藤の花房を模したかんざしは、舞妓の若々しい可愛らしさを引き立て、装いを一層華やかにします。

- 季節感の演出: その時期ならではの花を髪に飾ることで、季節感を大切にする日本の美意識を体現しています。

- 手仕事の美しさ: 細やかに作られた藤のかんざしは、日本の伝統工芸の美しさを示し、舞妓の装いに品格を与えます。

一方、芸妓もこの時期に藤の花をモチーフにしたかんざしを身につけることがありますが、舞妓のものに比べると、よりシンプルで落ち着いたデザインであることが多いでしょう。芸妓は、その洗練された雰囲気と、培ってきた芸によって、季節感をさりげなく表現します。

共通する美意識:日本の心を伝える存在

舞妓と芸妓は、装いや役割に違いはありますが、日本の伝統文化と美意識を体現し、それを伝えていくという点で共通しています。

- 細やかな心配り: 季節感を大切にし、客をもてなす心は共通しています。かんざし一つにも、その心遣いが表れています。

- 伝統の継承: 厳しい稽古を通して身につけた芸は、日本の大切な文化であり、それを次世代へと繋いでいく役割を担っています。

- 美の追求: 立ち居振る舞いや言葉遣い、そして装いを通して、日本の奥ゆかしい美しさを追求しています。

京都祇園・老舗料亭「鳥居本」でお座敷遊び

京都を訪れた際、祇園にあり老舗料亭「鳥居本」で、お座敷遊びを体験する機会に恵まれました。創業300年以上という歴史ある料亭。その門をくぐるだけで、歴史を感じる感覚に包まれます。

有名女優の家としても知られる歴史ある建物で、舞妓や芸妓による優雅な踊りを目の前で堪能できる贅沢なひとときを体験。舞妓さんが京言葉でお酒をつぎ、優雅な舞を披露。「トラトラ」や「金比羅ふねふね」などの伝統遊びとともに、笑顔と粋が交わる特別な時間が流れます

遊びの時間には、「トラトラ」や「金比羅ふねふね」などの伝統的なお座敷遊びも。初対面なのに心がほぐれ、自然と笑顔がこぼれます。

そして何より感動したのが、舞妓・芸妓による本格的な舞。三味線の音に合わせて、しなやかに踊る姿は圧巻で、まさに“雅”という言葉がぴったりです。

料理も素晴らしく、料亭ならではの仕出し料理は、旬の京野菜や地元の食材を使った繊細な味わい。一皿ごとに、四季と職人の心が感じられました。

この体験を通じて、京都が長い年月をかけて育んできた上品で雅な文化に、五感すべてで触れることができました。観光地を巡るだけでは味わえない、本物の京都。

お座敷遊びは、決して敷居の高いものではなく、心を解きほぐす豊かな文化体験です。京都祇園を訪れる際は、ぜひこの特別なひとときを体感してみてください。

日本庭園と藤棚の風景

日本の庭園を彩る「藤棚」は、春の終わりを迎える頃、ひときわ美しい景色を見せてくれます。風にそよぐ花房は、まるで淡い紫色のカーテンのよう。その優雅な姿は、訪れる人々の心を穏やかに包み込み、幻想的な空間へと誘います。

手入れの行き届いた庭園はもちろんのこと、日本の山野や公園でも、自然の中で力強く咲く藤の姿を見ることができます。木々の新緑とのコントラストは鮮やかで、野趣あふれる美しさもまた魅力的です。

長く垂れ下がる花房から漂う甘く優しい香りは、春の息吹を感じさせてくれます。藤棚の下で立ち止まり、見上げれば、降り注ぐような花のシャワーに心が洗われるでしょう。日本の自然と文化に深く根ざした藤棚は、桜の終わった季節の散策に欠かせない風物詩です。

山に咲く野生の藤の美しさ

自然の山や里山に咲く野生の藤は、息をのむほどの自然美を放ちます。若葉で覆われた新緑の木々に力強く絡みつき、まるで空から紫の雨が降り注ぐかのように、華麗な花房を垂らします。それは、人の手が加わらないからこそ生まれる、生命力に満ちた壮大な景色です。

山地でみられる野生の藤は壮大で、見応えあります。

風の吹くまま、光の射すままに自由に揺れる花房は、一つとして同じ形はありません。不揃いでありながら、周囲の自然と見事に調和し、その姿は見る者の心を深く惹きつけます。新緑に包まれた山の中で、ひっそりと咲く藤の花を見つけた時の感動は、まさに自然からの贈り物。雑木林に彩りを添える野生の藤は、華やかさの中に秘めた力強さ、そして奥ゆかしさを感じさせてくれます。

藤と家紋の関係

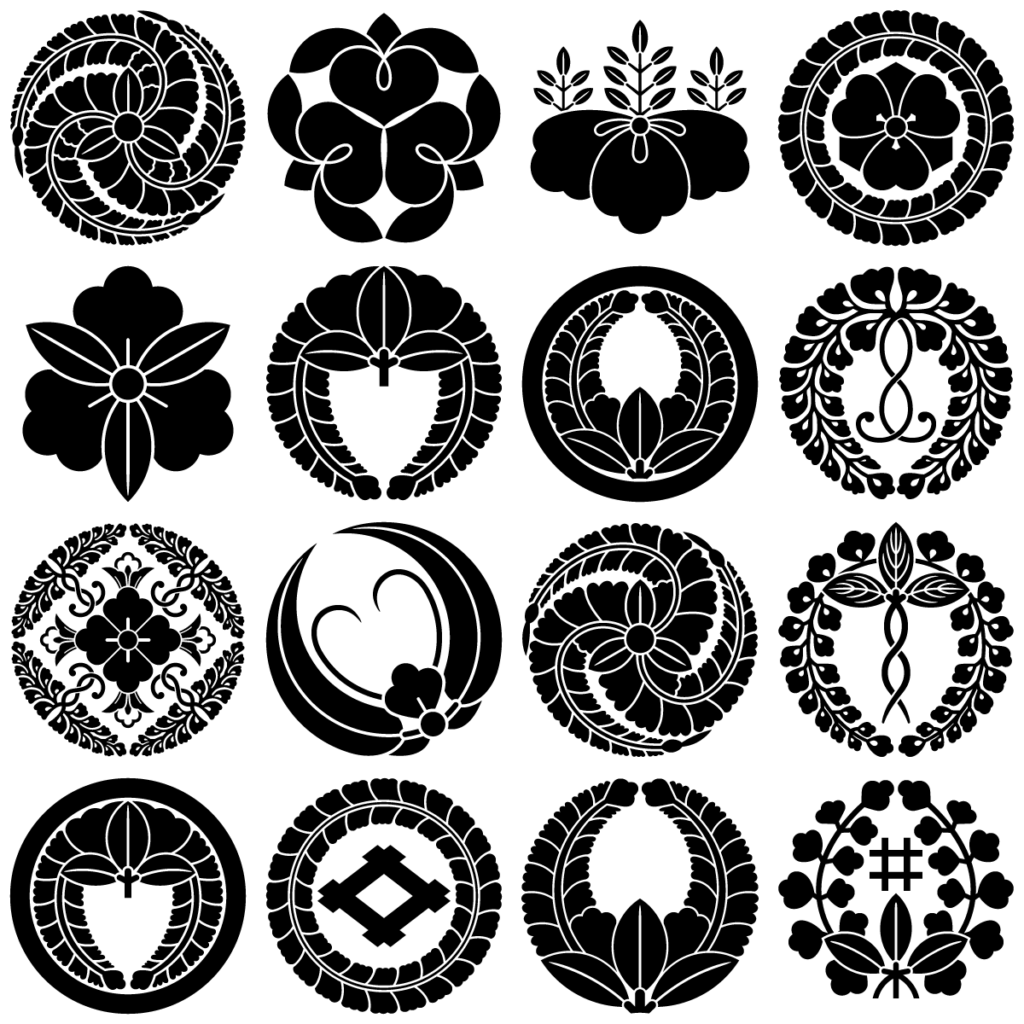

古来より、その優美な姿で人々を魅了してきた藤の花は、日本の文化に深く根付き、家紋の世界においても重要な存在感を示しています。特に、平安時代に強大な勢力を誇った藤原氏が、その象徴として藤の花を意匠化した家紋を用いたことは広く知られています。風に揺れる藤の花房を優雅に象ったその家紋は、高貴な家柄を示す紋章として、牛車や調度品などに用いられ、歴史と権威の象徴となりました。

藤の花が家紋に用いられた背景には、その美しい姿だけでなく、植物としての力強さも深く関わっています。長く垂れ下がる花房は豊穣を、生命力あふれる蔓は長寿や子孫繁栄を連想させ、人々の願いが込められてきました。また、蔓が絡み合う様子から、良縁を結ぶ縁起の良い植物としても尊ばれてきたのです。これらの意味合いから、家の繁栄を願う様々な家で藤紋が用いられました。

藤の花をモチーフとした家紋のデザインは多岐にわたり、「藤の花房」が風に揺れる様を繊細に表現したものや、「藤の蔓」の流れるような曲線美を抽象的に図案化したものなど、多様な意匠を見ることができます。高貴なイメージを持つ藤紋は、武士の家紋としても採用され、戦国時代の武将の中にも、自らの旗印や武具に藤紋を掲げ、戦場での識別や家の象徴として用いる者がいました。

藤の花とクマバチの共演

藤の花が咲き誇る季節、その周りを忙しなく飛び回るのが、黒くて丸い体が特徴のクマバチです。ゆったりとした飛行とは裏腹に、この蜂は藤の受粉において非常に重要な役割を担っています。

なぜクマバチが藤の花に集まるのでしょうか?その理由は、藤の花が奥深くに蓄えている甘い蜜にあります。小さな蜂では届かないその蜜を、クマバチは大きな体と頑丈な顎を巧みに使い、花を少しこじ開けるようにして吸い取ります。この時、クマバチの体には大量の花粉が付着し、蜜を求めて次々と飛び移ることで、効率的に受粉を助けているのです。

見た目の印象とは異なり、クマバチは攻撃性が低い穏やかな性格の持ち主です。藤の花の紫色の絨毯の中を、のんびりと飛び交うクマバチの姿は、自然界における植物と昆虫の、美しくも不可欠な共生関係を象徴していると言えるでしょう。

コメント