前から実行してみたかった馬籠→妻籠の中山道ハイキングを決行。当地は桜が満開、気候もよく、ハイキングするには最高の季節です。

馬籠から妻籠へ、中山道トレッキングで江戸時代の旅人気分を満喫!

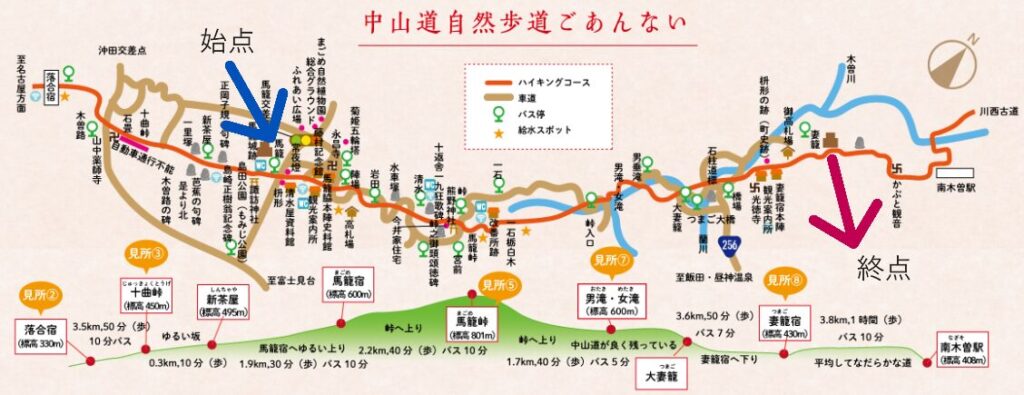

中山道の馬籠宿から妻籠宿までの約8kmのハイキングコースは、日本の歴史と自然美を体感できる絶好の観光スポットです。このルートは「サムライロード」としても知られ、訪日観光客にも大変人気があります。春には桜が満開となり、気候も穏やかでハイキングに最適な季節です。

中山道トレッキングの魅力

- 歴史的な宿場町:馬籠宿と妻籠宿は、江戸時代から続く宿場町で、石畳や古い建物が当時の風情を今に伝えています。

- 自然豊かな景観:コース途中では、森林や田園風景、野鳥の鳴き声、清流のせせらぎ、小さな滝など、多様な自然を楽しむことができます。

- 観光スポット:途中にある「一石栃立場茶屋(いちこくとちたてばちゃや) – 江戸中期の茶屋で同地に休憩所」では、日本のお茶で休憩できます。

訪れる際のポイント

- 快適な靴を履くこと(トレッキングシューズがおすすめ)。

- 早朝に出発してゆっくりと宿場町を探索する時間を確保する。

- 地元名物「五平餅」「そば」などのグルメもぜひ堪能してください。

中山道(なかせんどう)の解説

中山道は、江戸時代に整備された五街道の一つで、江戸(日本橋)と京都(三条大橋)を内陸経由で結ぶ重要な街道でした。東海道が太平洋側のルートであったのに対し、中山道は主に山間部を通るルートで、現在の埼玉県、群馬県、長野県、岐阜県、滋賀県を経て京都に至ります。

主な特徴:

- 内陸の道: 東海道が海沿いを通り、比較的温暖で平坦な道が多かったのに対し、中山道は内陸の山間部を通るため、険しい峠道が多く、距離も長かったのが特徴です。東海道とは異なる景観や文化が育まれました。

- 六十九次: 日本橋から三条大橋までの間に69の宿場町が設けられ、「中山道六十九次」とも呼ばれます。これらの宿場町は、旅人の宿泊や休憩、物資の輸送などで賑わいました。

- 東山道の流れ: 古代の五畿七道の一つである東山道が前身となっており、古くから東西を結ぶ重要な道筋でした。

- 距離: 全長は約530kmと、東海道よりもやや長い距離です。

- 峠の難所: 碓氷峠、和田峠、木曽の山々など、険しい峠道が数多く存在しました。これらの峠越えは旅人にとって大きな難関でしたが、同時に豊かな自然や景観を楽しむ機会でもありました。

- 姫街道: 公家出身の女性が将軍に嫁ぐ際などに利用されたため、「姫街道」という別名もあります。

中山道の歴史的背景

- 江戸幕府の整備: 江戸幕府は、全国支配を強化するために五街道を整備しました。中山道はその一つとして、軍事、経済、文化の発展に大きく貢献しました。

- 参勤交代: 大名が江戸と領地を往復する参勤交代のルートとしても利用されました。

- 庶民の旅: 江戸時代中期以降、庶民の旅が盛んになると、中山道も多くの旅人で賑わいました。伊勢神宮や善光寺などへの参詣客も利用しました。

歴史

中山道は、慶長6年(1601年)から7年間にかけて、他の四街道(東海道、日光街道、奥州街道、甲州街道)とともに整備されました。当初は「中仙道」とも書かれましたが、享保元年(1716年)に「中山道」に統一されました。

江戸時代には、大名行列は東海道の利用が多かったものの、中山道は比較的交通量が少なく、大河もなかったため、洪水などの影響を受けにくいという利点がありました。そのため、二条城番や大阪城番、日光例幣使などが利用したり、将軍への献上品である宇治茶の茶壺道中、皇女和宮の降嫁の際などにも利用されました。

明治時代以降、鉄道や新道の整備により交通の主役は変わりましたが、現在でも沿線には宿場町の面影を残す古い町並みが残っており、歴史と自然を感じながら散策を楽しむことができます。

馬籠から出発

馬籠から妻籠へ行くルート選択の理由は?

馬籠から妻籠への道のりは、中山道の中でも特に人気のあるハイキングコースです。その理由は、行程のおよそ20%が緩やかな登り坂で構成されており、徐々に高度を上げていくため、体に負担がかかりにくいという点にあります。馬籠峠を越えると、心地よい下り坂が続き、自然を満喫しながら快適なウォーキングを楽しめます。平均的な所要時間は2時間30分から3時間程度と、日帰りハイキングに最適です。歴史的な宿場町の風情を残す馬籠を出発し、美しい自然の中を歩き、同じく古い街並みが魅力的な妻籠へと続くこのコースは、体力に自信のない方やハイキング初心者の方にもおすすめです。緩やかな傾斜と適度な距離感が、歩く楽しさを最大限に引き出し、心身ともにリフレッシュできるでしょう。四季折々の自然美を感じながら、歴史と文化に触れることができる馬籠から妻籠への旅は、忘れられない思い出となるはずです。

馬籠宿の石畳の坂道をゆっくりと登りながら、古き良き日本の宿場町の風情を堪能できます。軒を連ねる歴史的な家並みを眺め、当時の面影を感じることができます。坂道を上りきると、最初に出迎えてくれるのが絶景の展望台です。ここからは、恵那山をはじめとする雄大な山々を一望でき、歩いてきた馬籠の町並みも眼下に広がります。展望台までの道のりは、適度な運動にもなり、美しい景色を眺めながら心地よい疲労感を感じられるでしょう。展望台で一息ついた後は、さらに奥へと続く中山道のハイキングコースを進むことができます。馬籠の町並み散策と展望台からの眺めは、訪れる人々を魅了する、この地ならではの体験です。江戸時代から変わらぬ歴史的な街並みと雄大な自然が織りなす絶景を味わって下さい。

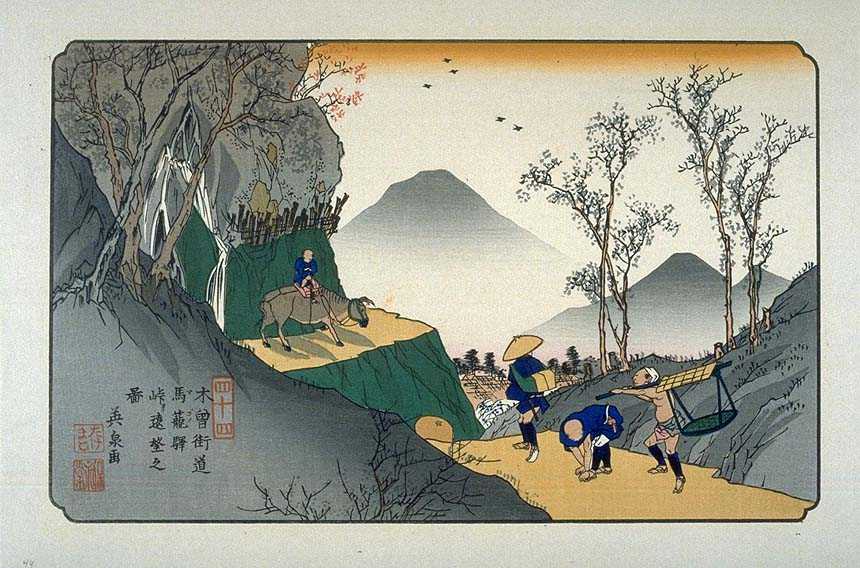

下の浮世絵は、江戸時代の馬籠の風景です。

浮世絵師 渓斎 英泉(けいさい えいせん)木曽海道六十九次より

馬籠宿の絶景ポイント!残雪の恵那山を望む展望台

馬籠宿の坂道を上りきると、息をのむような絶景が広がる展望台へと辿り着きます。目の前に雄大にそびえ立つのは、日本百名山の一つである恵那山。春の訪れを感じさせる新緑の中に、まだ白い雪をいただくその姿は、まさに自然の芸術品です。

中山道の魅力!歴史を感じる石畳の道と心地よい自然

まるで時代劇の中に迷い込んだかのような、風情ある石畳の道が続いています。足元に広がる趣深い石畳は、かつて多くの旅人が歩いた歴史の証。頭上からは木々の間から優しい木漏れ日が差し込み、辺りを穏やかに照らします。ひんやりとした清らかな空気は、心身をリフレッシュさせてくれるかのようです。

耳を澄ませば、様々な種類の鳥たちのさえずりが聞こえてきます。ハイキングをさらに楽しいものにしてくれます。木漏れ日の下、鳥の声をBGMに、ゆっくりと歩く時間は、日常の喧騒を忘れさせてくれる特別なひとときです。

この石畳の道は、歴史的な景観と豊かな自然が調和した、中山道ならではの魅力的な風景です。五感を通して自然を感じながら、歴史のロマンに浸る贅沢な時間を過ごしてみませんか?

現在の峠の茶屋で一息

中山道の峠道に佇むこの茶屋は、ハイキングを楽しむ人々にとって格好の休憩場所です。目を引く英語表記の看板が示す通り、歴史ある峠道で、国際色豊かで、特に欧米からの観光客で賑わっています。

馬籠峠に到着!岐阜・長野の県境から妻籠へ

この中山道ハイキングの最高点、馬籠峠に到着!ここからは下り坂が始まります。

馬籠峠から妻籠宿までは、緩やかな下り道が続くため、足取りも軽く、快適なハイキングを楽しめます。上り坂で疲れた足にも優しく、自然の景色をゆっくりと堪能しながら進むことができます。木々の間を抜ける風を感じ、鳥のさえずりに耳を傾けながら、歴史ある宿場町・妻籠を目指します。

時を超えて続く古道。まっすぐでない道が語る江戸時代の記憶(中山道)

現代の効率的な道路とは異なり、蛇行しながら続く中山道の道筋は、まさに古の面影を色濃く残しています。このまっすぐではない道こそが、江戸時代の人々が生活や旅の中で実際に歩いていた証であり、当時の風景や人々の息遣いを今に伝えていると言えるでしょう。

足を踏み入れる石畳や土の道は、何百年もの間、様々な思いを抱えた旅人たちの足跡を刻んできました。武士、商人、庶民…それぞれの目的を持ってこの道を歩いた人々の姿を想像すると、深い感慨に包まれます。当時の人々も、私たちと同じように、四季折々の自然の美しさを感じ、峠の険しさに苦労し、宿場町での出会いに心を温めたのかもしれません。

この古道を歩くことは、単なるハイキングではありません。それは、江戸時代という遥か昔の時間軸と繋がり、歴史のロマンを感じる旅なのです。当時の人々の生活や文化に思いを馳せながら、ゆっくりと一歩一歩進んでみてください。

より深く当時の雰囲気を味わっていただくために、この古道の風景を捉えた”動画”をご用意しました。映像を通して、江戸時代の旅人気分の追体験をどうぞ。

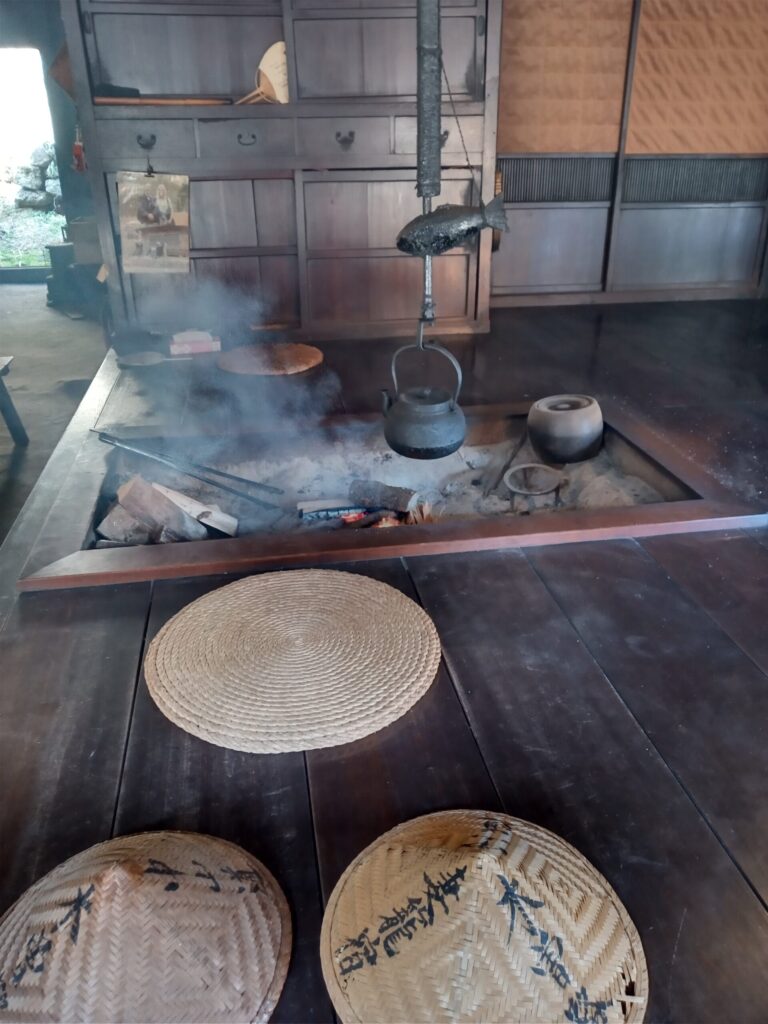

一石栃立場茶屋で休憩と歴史体験

中山道ハイキングの中間地点に現れる、江戸時代から続く貴重な休憩所「一石栃立場茶屋(いちこくとちたてばちゃや)」。200年以上の歴史を誇るこの茶屋では、無料で休憩でき、温かいお茶や素朴な茶菓子が提供されています。

古民家の梁が語る物語:日本建築の美学と職人技

足を踏み入れると、まず目を奪われるのは見事な梁の数々。釘を一本も使わず、形も異なる木材を組み合わせ、調和を生み出す日本の伝統建築技術の高さは圧巻です。このような古民家の建築美に触れる機会は非常に稀少と言えるでしょう。

古民家の梁(はり)は、単なる構造材ではありません。力強い存在感、建物の歴史を物語る風格、そして一つとして同じものはない独特の風合いは、住まいに深みと個性を与えます。梁を見せることで、古民家ならではの魅力を最大限に引き出し、唯一無二の空間を創り出すことができます。

【梁の魅力】

- デザイン性:職人の技が息づく、古風でレトロな装飾 熟練の職人が手作業で丁寧に削り上げた梁は、その美しい木目と力強いフォルムで、空間に格別な趣をもたらします。現代のインテリアにはない、古風でありながらも洗練されたレトロな雰囲気を楽しむことができます。

- 歴史的価値:百年を超える時を刻んだ、貴重な国産原木 築年数の長い古民家では、樹齢100年を超える太い国産原木が梁として使用されていることも珍しくありません。長い年月をかけて成長した木材には、歴史と記憶が刻まれており、その存在感は住まいに深い物語性を与えます。

- 独特の風合い:時が育んだ、深みのある色合いと艶、手仕事の跡 長年にわたり風雨に耐え、住まいを支えてきた梁の表面には、独特の色合いや艶が生まれます。また、手作業で加工された木目の跡は、一つとして同じものはない、自然が生み出したアートのような美しさです。

- 個性:その土地の気候風土を宿す、多様な木材 梁に使われる木材は、採取された土地の気候や風土によって種類が異なり、それぞれが独自の風合いを持っています。梁を見せることは、その土地ならではの個性を住まいに取り込むことにも繋がります。

- 強度:曲がりを生かした、先人の知恵と工夫 自然のままの曲がりを持つ木材を、強度が増すように配置する。梁の構造には、建物のバランスを保つための先人の知恵と工夫が凝らされています。その力強い佇まいは、住まいの安心感を高めます。

【梁を見せることのメリット】

- 古民家の個性を際立たせる: 梁は古民家ならではの象徴的な要素であり、空間の主役となります。

- 開放感と奥行きを演出: 天井が高くなり、空間全体に広がりと奥行きが生まれます。

- 自然素材の温もりを感じる: 木の質感や香りが、住まいに安らぎと温もりをもたらします。

- デザインのアクセントになる: 既存のインテリアに、力強いアクセントを加えることができます。

- 歴史とストーリーを伝える: 梁の存在は、住まいの歴史や家族の記憶を語り継ぎます。

新潟には、日本の古民家を愛し、その再建に情熱を注ぐドイツ人建築家もいるほど、その魅力は人々を惹きつけます。

茶屋の室内は、昔使われていた生活道具などが数多く展示され、

まるで小さな博物館のよう。

日本の伝統的な履物「わらじ」:靴以前の日本人の足元を支えた藁の知恵

かつて、日本人が普段履きとしていた「わらじ」。藁(わら)という自然素材で作られたこの履物は、現代の靴が登場するまで、日本人の生活と深く結びついていました。

わらじの歴史と文化

古代から庶民の足を守ってきたわらじは、耐久性があり、足になじむ特性から、農作業や旅など、様々な場面で活用されました。その編み方一つ一つにも、地域や職人の技術が息づいており、日本の伝統文化を語る上で欠かせない存在です。

わらじの特徴と魅力

- 自然素材: 藁ならではの通気性と吸湿性で、足元を快適に保ちます。

- 素朴な風合い: 自然素材の温かみが感じられる、独特の風合いが魅力です。

- 伝統技術: 熟練の職人による手作業で編まれたわらじは、丈夫で長持ちします。

- 多様な用途: 日常履きとしてはもちろん、祭りやイベントなどの伝統行事でも用いられます。

毎日、世界からここを訪れる観光客が出身国を書き示しています。

この歴史的な空間で、無料で温かいおもてなしを受けられる一石栃立場茶屋は、ハイキングの疲れを癒し、日本の文化や歴史に触れることができる貴重な場所です。帰り際には、もしよろしければ心付けを置いていただけると、この素晴らしい場所を未来へと繋ぐための支えとなります。中山道ハイキングの際は、ぜひ一石栃立場茶屋で特別なひとときをお過ごしください。

それでは、十分に休息をして再出発です。

昔、人々が歩いて旅をしていたことを想像できます。

妻籠に到着

妻籠宿に足を踏み入れると、昔ながらの宿場町の風景が目の前に広がります。江戸時代の面影を色濃く残す町並みが、訪れる人々を温かく迎え入れてくれます。

浮世絵師:歌川広重 「妻籠」 木曽海道六十九次より。

【日本の原風景を守る】妻籠宿の町並み保存:住民主導で守り継ぐ歴史と景観

木曽路の宿場町として栄えた妻籠宿は、住民自らの手によって美しい町並みが保存されています。

この保存活動を支えるのは、1968年に設立された「妻籠を愛する会」です。住民たちは「売らない・貸さない・こわさない」という意思の元に、地元住民を中心とした町並み保存・観光的な利用をすることにしました。その結果、妻籠宿は、山深い木曽谷の自然と旧街道の風情が一体となった、貴重な宿場町の景観を現代に伝えています。

妻籠宿の魅力と保存活動のポイント

- 住民主導の保存: 地元住民が主体となり、町並みを守り続けています。

- 「売らない・貸さない・こわさない」の信条: 景観維持への強い決意が、美しい町並みを守る基盤となっています。

- 自然と街道の一体的な保存: 周囲の自然環境や旧街道の景観と調和した保存活動が行われています。

- 観光と生活の両立: 住民生活を守りながら、観光客にも魅力を伝える持続可能な観光を目指しています。

妻籠に到着して、疲れた体を癒すために立ち寄った現在の茶屋。温かいコーヒーの香りが店内に広がり、ほっと一息つくことができます。そして、この地ならではの名物「五平餅(ごへいもち)」と、信州の豊かな恵み「野沢菜(のざわな)」をいただきました。甘じょっぱいタレが香ばしい五平餅と、シャキシャキとした食感がたまらない野沢菜は、旅の疲れを優しく吹き飛ばしてくれます。

信州名物「五平餅」

五平餅は、中部地方の山間部を中心に伝わる郷土料理です。うるち米を半搗き(はんつき)にして丸めたり、小判型に成形したものを串に刺し、甘辛いタレをつけて焼き上げたもの。地域や家庭によって形やタレの味が異なり、それぞれに個性があります。胡桃や味噌、醤油などをベースにした濃厚なタレが、香ばしく焼き上げられたお餅と絶妙に絡み合い、どこか懐かしい味わいです。おやつとしてはもちろん、軽食としても親しまれています。

信州の味覚「野沢菜」

一方、付け合わせとしていただいたのは、緑鮮やかな野沢菜。長野県を代表する伝統野菜で、独特の風味と歯ごたえが特徴です。塩漬けや醤油漬けなど、様々な方法で食されますが、そのシャキシャキとした食感と、ほんのりとした苦みが、五平餅の甘さを引き立て、食感のアクセントにもなります。信州の豊かな自然が育んだ野沢菜は、素朴ながらも滋味深い味わいです。

妻籠宿:江戸時代の面影を残す美しい町並み

木曽路の宿場町、妻籠は、時が止まったかのような美しい町並みを今に伝えます。電線を排除して、空が広く感じられるこの場所は、江戸時代の面影を色濃く残し、訪れる人々を過去へと誘います。

保存地区に足を踏み入れると、古い家並みが連なり、どこか懐かしい温かい雰囲気に包まれます。せわしない日常を忘れ、ゆっくりとした時間が流れるのを感じてください。石畳の道、風情ある格子戸、そして軒先に飾られた花々。その一つひとつが、歴史と人々の暮らしの息吹を感じさせます。

妻籠の町並みは、単なる観光地ではありません。それは、日本の原風景が息づく、生きた博物館です。電線のない美しい空の下、江戸時代の旅人気分を味わいながら、心安らぐひとときをお過ごしください。町並み保存への人々の努力が、この貴重な風景を未来へと繋いでいます。

十分にハイキングを観光を満喫したら、帰宅の準備、馬籠に駐車をしているので、妻籠からバスで馬籠へ戻ります(約25分)。バスチケットは妻籠の観光案内所で販売されていますので、とても便利です。

コメント